ウェビナーで成果が出ない3つの理由|BtoBマーケティングに潜む構造課題と対策とは?

ウェビナーやオンラインカンファレンスをはじめとしたBtoBのイベントマーケティング。

新規リード獲得・ハウスリストのナーチャリング・ブランディング施策としてSaaS企業を中心に広がり、さまざまなBtoB企業のマーケティング施策として定着しています。

しかし、イベントマーケティングの実施企業は年々増えている一方で、卓越した事業成果につながっているのはごく一部というのも現実です。

それは、何故なのでしょうか?

失敗するウェビナー 3つの罠

成果に直結しないウェビナーの課題として多く見られるものに、以下3つの失敗パターンがあります。

|

これらの失敗の原因は何なのでしょうか?

この3つは、それぞれ別の問題に見えますが、実は共通点があります。

それは、「戦略的設計が欠けている」ということ。

本記事では、数多くのBtoBイベントの主催とプロデュースを行うNEWPEAKSが、それぞれの問題の原因と解決策について紐解いていきます。

問題①|BtoBウェビナーの集客がうまくいかない理由

「ウェビナーを開催したけど、申込みが集まらない」─これはBtoBマーケティングの現場で非常によく聞く声です。

「コンテンツ戦国時代」における同質化の罠

BtoBコンテンツが少なかった時代には、ホワイトペーパーをリリースしたり、ウェビナーを開催するだけでリードが自然と集まりました。

しかし、いまや誰もがウェビナーを開催し、メールボックスもSNSも企業のマーケティングコンテンツで溢れる「コンテンツ戦国時代」。

調査によると、企業が作成するBtoBコンテンツは、2021年比で約1.5倍のペースで増加しています。(出典:Content Marketing Institute)

このような環境下で、BtoBのマーケティングはどうすれば差別化ができるのでしょうか?

なぜ自社が選ばれているのか?

実は、この問いに明確に即答ができるBtoBのマーケターは多くありません。

私たちはこれをTHE MODEL型分業の副作用、あるいはその誤読が引き起こした“構造病”だと考えています。

現場の声から浮かび上がる“構造上のエラー”

KPIの達成や業務効率の向上ばかりに注力するあまり、最も重要なはずの「顧客理解」や「自社の本質的な強み」が置き去りにされている。

にもかかわらず、こうした状態でも社内評価は成立してしまう──。

これは、私たちが多くの現場で目にする“構造的なエラー”です。

こうした状況で、自社の差別化に悩むマーケターがまず最初に立ち返るべきは、次の2点だと考えています。

|

当たり前のように聞こえますが、私たちが日々、 多くのマーケターの方々とお話をしていて感じるのは、意外と顧客や事業の解像度が高くない方も多いということです。

一次情報を自分の言葉で語れますか?

KPIの数字だけを見てマーケットを語っていないですか?

会ったこともない、実在するかもわからない机上のペルソナを設計していないですか?

アンケートやスプレッドシートの外にリアルな一次情報はあります。

営業現場に足を運び、顧客の生の声に触れる。

そこにこそ「差別化」の起点があります。

自社と顧客を解像度高く理解できて、ようやく「顧客の定義」→「メッセージ開発」というステップに進むことができます。

ここまで来て初めて差別化のスタートラインに立てると言えるでしょう。

BtoBの差別化や、顧客理解についてより深く学びたい方は是非、以下のコンテンツもご覧ください。

問題②:決裁者が集まらない企画はなぜ生まれるのか

「参加者数は目標を超えたけど、決裁者がほとんどいなかった」これも非常によくある状況です。

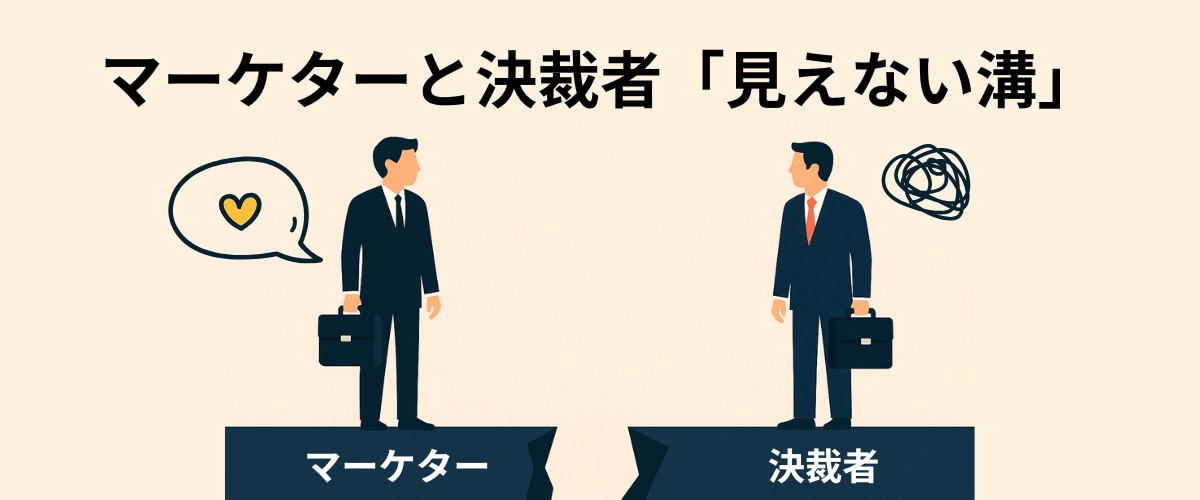

「決裁経験のない担当者」視座ズレの罠

ウェビナーやカンファレンスの企画を担当するマーケター自身が、決裁経験を持たない現場担当者であるケースが少なくありません。

その結果、決裁者の意思決定に響く企画やメッセージではなく、自分と同じレイヤーの”現場ニーズ”が反映されてしまうという事態が生まれます。

決裁者の関心は「戦略・中長期・構造理解」

|

これらは決裁者の典型的な興味事です。

一方で、現場担当者のインサイトは「今日から使える」「ハウツー」「短期施策の選定」が中心にあります。

また、集客数をKPIとして定めている場合、集客目標を達成しやすい企画=現場担当者が集まりやすい企画になることも要因となっています。

視座を上げるために必要な3つの行動

こうした視座のズレが、有効リードが集まらない=集客KPIは達成したのに事業成果に繋がらないという構造の大きな要因となっています。

企画担当者は社内外の決裁者に対して以下のような働きかけをおこない、決裁者インサイトの理解を深めることで、企画視座と企画精度の両面を高めることが重要となります。

|

意思決定者のインサイト理解こそが、決裁者集客においては一番の近道となります。

問題③:商談につながらないウェビナーの構造

「参加者はいた。アンケートも取れた。でも商談が取れない」 この課題も”あるある”です。

「リード数=成果」という誤解が招く罠

ウェビナーをはじめとしたBtoBイベントのKPIが「リード獲得」で止まっているケースも多く見られます。

マーケティングは売上創出の一部である

しかし、本来マーケティングは売上創出そのものであり、真に事業成果に繋がるイベント施策を実施しようとするならば、レベニューチームとしての視点からイベント設計を行う必要があります。

マーケティングKPIだけを追い求めるイベント施策は、例えるなら「大聖堂を建てるという目的を忘れて、目の前のレンガをただ積んでいる」状態と言えるでしょう。

顧客体験を“一貫”させることで商談化率は向上する

BtoBビジネスは総合格闘技だと言われることがあります。

売り手側はマーケ・インサイドセールス(IS)・フィールドセールス(FS)・カスタマーサクセス(CS)と分業体制で接点を持つ一方、買い手は一人の購買担当者が連続した購買プロセスを辿ります。

この構造的不均衡により、顧客体験の分断が起こりやすくなります。

つまり、売り手が役割ごとに“別人格”で接しているのに対して、買い手は常に“ひとつの意思決定軸”で評価しているという非対称構造が存在しています。この不均衡により、顧客体験の分断が起こりやすくなるのです。

だからこそ、役割を超えて“ひとつの人格”として顧客と向き合う、一貫した体験設計が重要になります。

マーケ・IS・FS・CSがKPIや業務領域に縛られず、顧客視点と成果最大化という共通ゴールでつながること。

これが、BtoBにおけるイベント成功の本質であり、総合格闘技と言われる所以です。

成功事例:商談化率19%を生んだイベント設計

弊社主催のオンラインカンファレンスでは、イベント後のインサイドセールスアプローチからの商談化率が19.4%を記録しました。

成果を生む“共通言語”と“共通ゴール”とは

この成果の背景には企画段階からマーケ・IS・FSのメンバーが参加して部門横断で顧客体験を設計したという取り組みがあります。

それぞれの持ち場(マーケ・IS・FSなど)に軸足を置きながらも、

|

のもとで一貫した体験設計を行ったことにより、商談や受注といった具体的な事業成果に直結したのです。

まとめ|構造を見直すことで、成果は変えられる

ウェビナーやオンラインカンファレンスは、単に実施することが目的ではなく、顧客にとって意味のある価値接点を提供することこそが本質です。

今回ご紹介した3つの課題─

|

これらはいずれも「戦略的な設計」と「部門横断での認識共有」によって解決に近づけます。

そしてその要となるのは、“誰に・なぜ・何を・どう伝えるか”を一気通貫で設計するプロセスです。

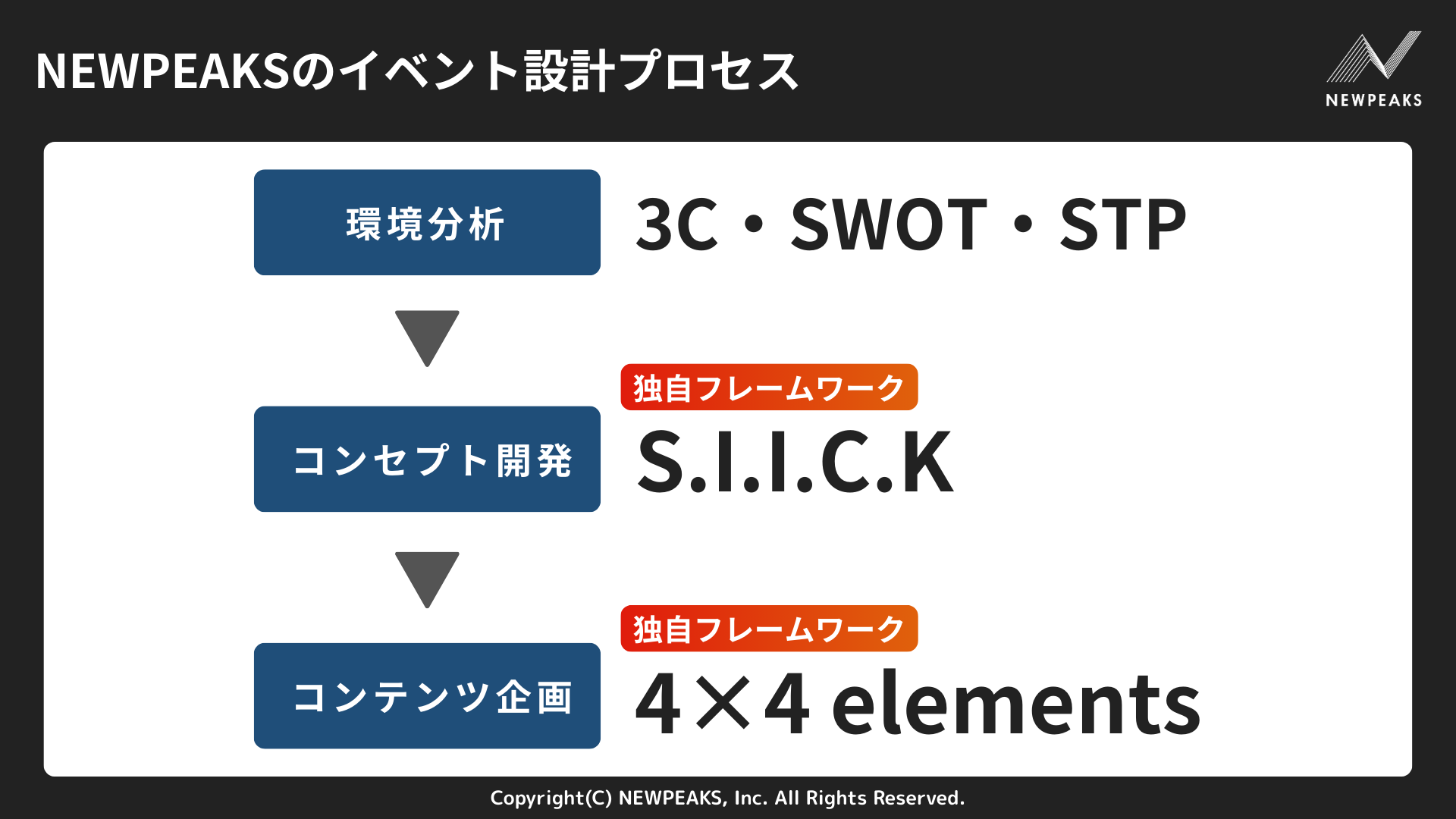

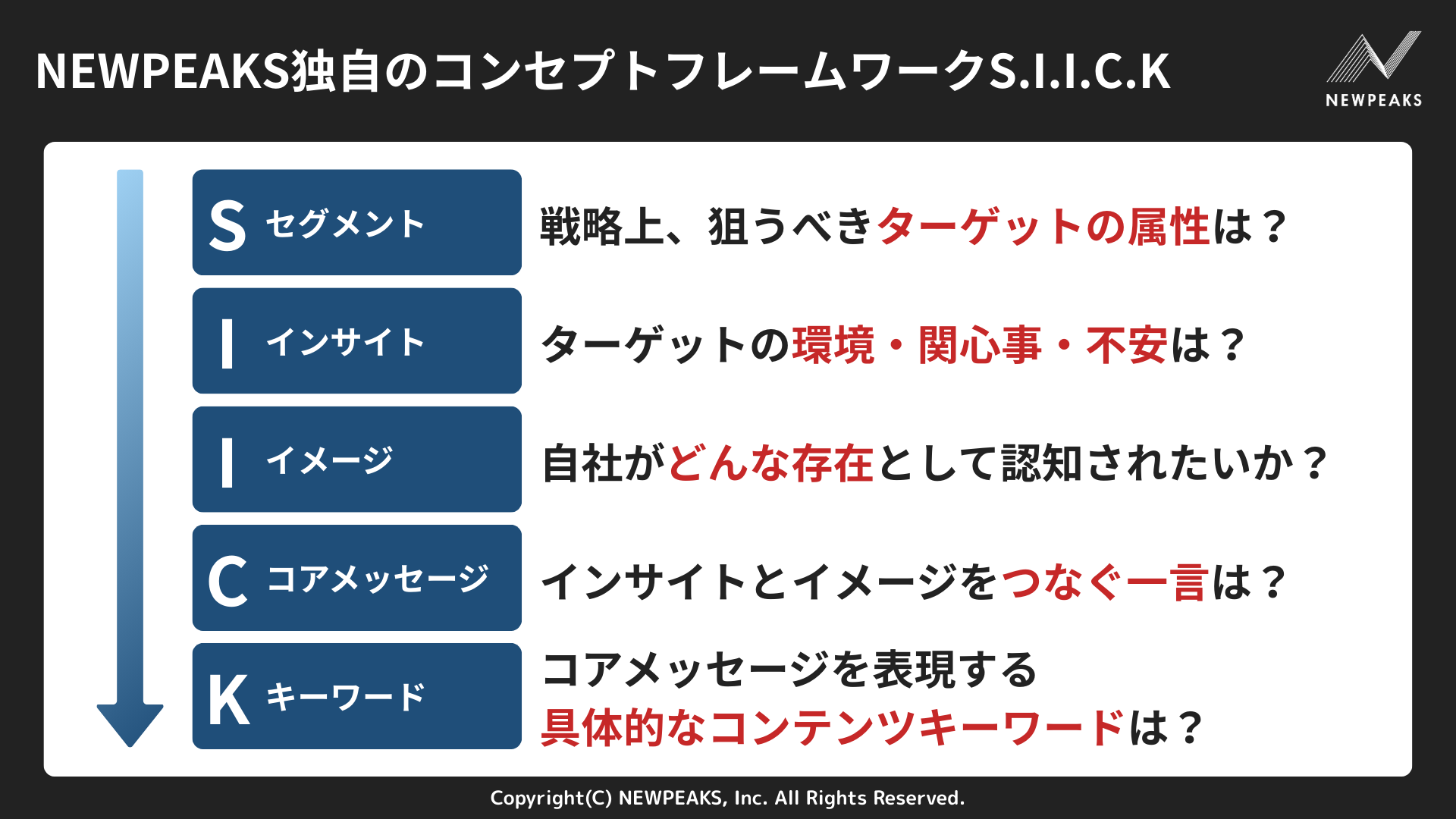

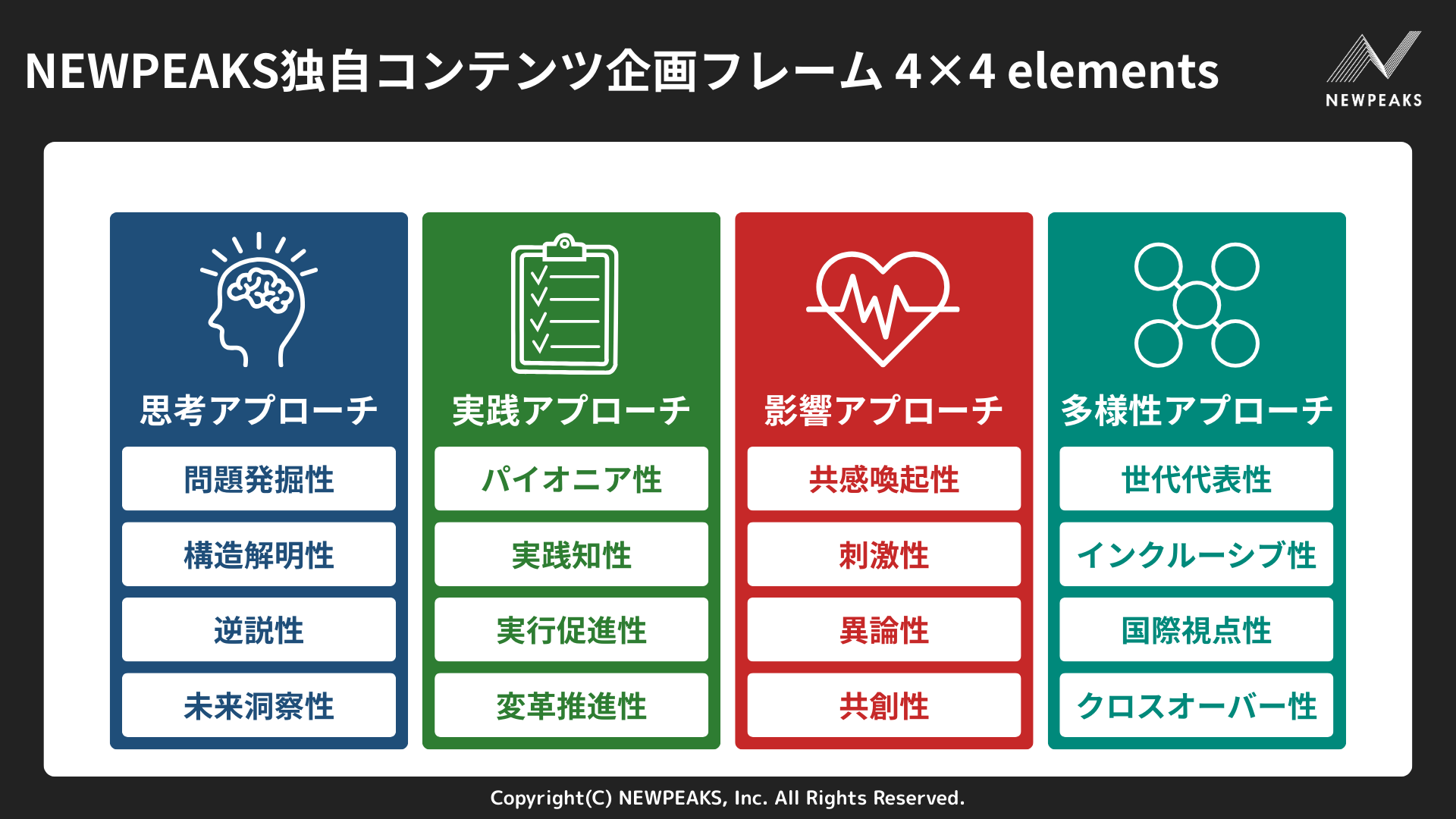

NEWPEAKSでは、独自のフレームワーク「S.I.I.C.K」や「4×4 elements」などの用いながら、戦略から顧客体験までを一貫して設計するプロセスを支援しています。

もし今、「やっているのに、成果が出ない」と感じているなら、それは戦術の問題ではなく“構造の課題”かもしれません。

まずはその構造を言語化し、全体の設計図から見直すことで、次の一手が見えてきます。

NEWPEAKSのフレームワークや戦略設計についてもっと知りたい方は、COO樋口との壁打ち会もご用意しています。

是非、お気軽にご参加くださいませ。